画法古今罕见

画法古今罕见

在这次拍卖之前,《十面灵璧图卷》就已坐拥美国纽约大都会艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆、哈佛大学赛克勒博物馆等诸多重要国外博物馆展览记录,海内外高达18 次的重要出版,包含明代画坛领袖董其昌《容台别集》、李维桢《大泌山房集》、陈继儒《白石樵真稿》等12 次古代权威著录……拥有如此赫赫履历,让人不得不好奇:这到底是一幅什么样的画作?

《十面灵璧图卷》是明末宫廷画家吴彬为当时著名的“石隐庵居士”米万钟所创作的作品之一,大约创作于公元1610年。而吴彬是晚明人物“变形主义画风”和“复兴北宋经典山水画风”的主要倡导者和领导者之一,享有“画仙”之誉。

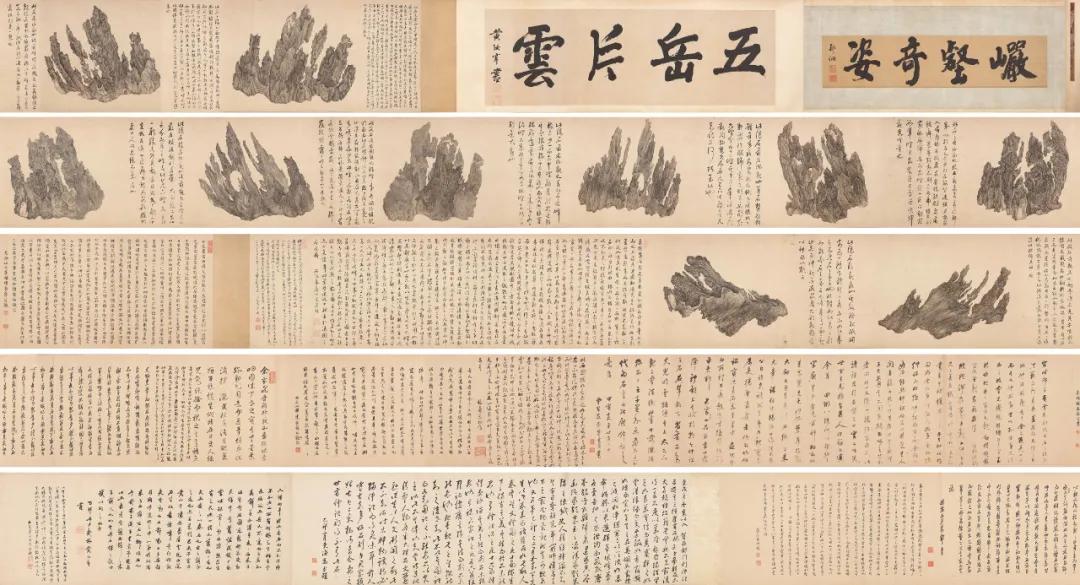

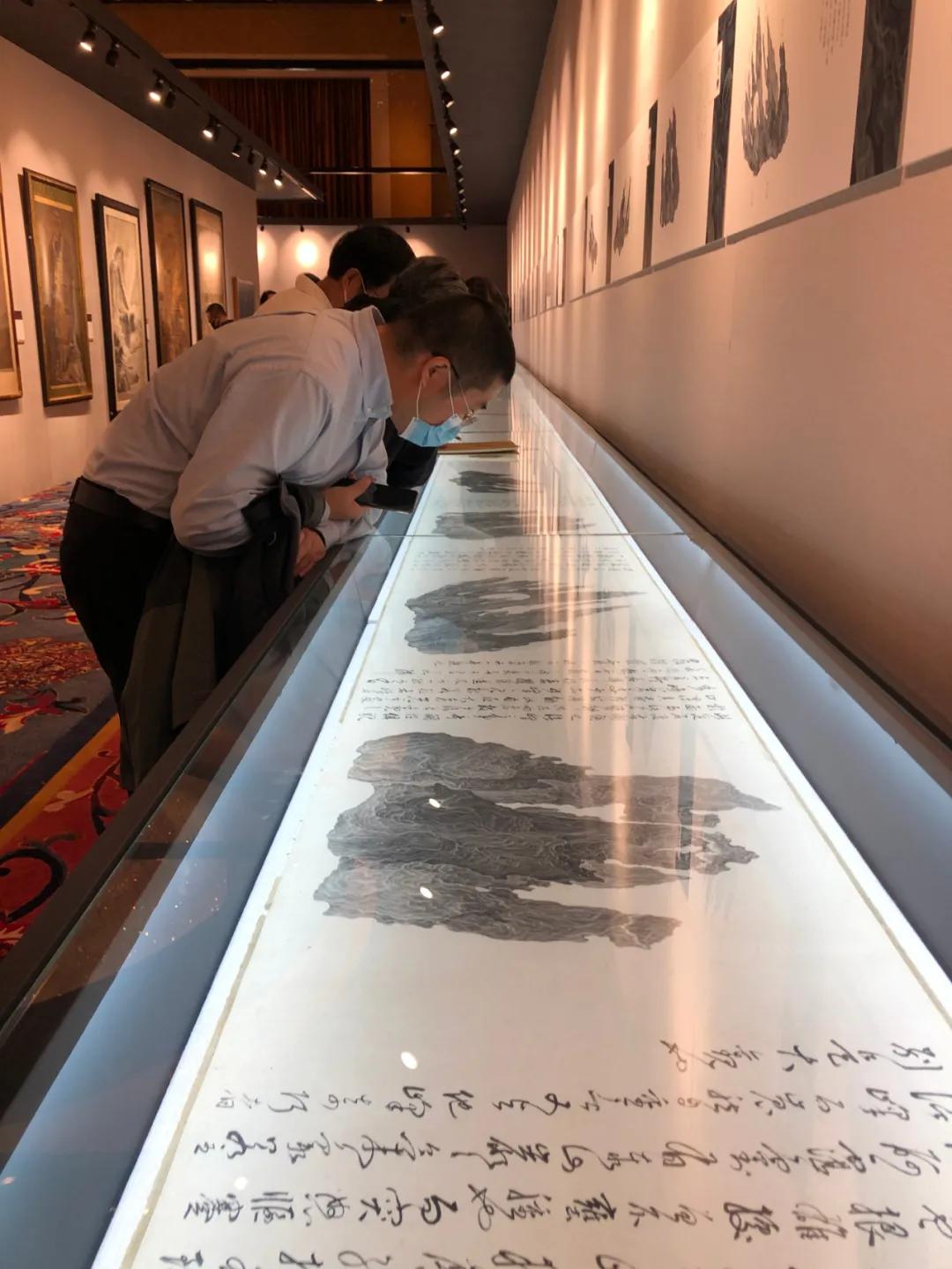

《十面灵璧图卷》的画心高55.5厘米、长11.5米,引首一高26厘米、长1.125米,引首二高47.5厘米、长1.43米,题跋高55.5厘米、长11.32米。这幅古画描绘的内容其实很简单,但画法为古今罕见。

早在北宋就流行为石配图,制作石谱,如杜绾的《云林石谱》、渔阳公的《渔阳石谱》和常懋的《宣和石谱》等,到明代林有麟的《素园石谱》最称完备。但这些石谱的作者都有个遗憾:一幅图只能画出石头的一到三面,“四面俱属奇观不能殚述”,他们只好附上名人的题咏,请观者借助诗文去想象。

吴彬则独辟蹊径,从十个角度进行描绘,突破了一图最多表现石之三面的局限,使《十面灵璧图》成为中国绘画史上罕见的特例。

《十面灵璧图卷》分别从四个正方位、四个斜方位和两个底方位描绘非非石,并且每个角度的奇石都会朝着一个方位倾倒,就像是让观者拿在手中把玩,这种独特构图让画面更为灵动。在这十张画幅中,每个角度上都有米万钟的题识,图文相配,奇石的姿态和精神呼之欲出。

“这幅画前面有两个引首,我对这八个字印象很深。”中央美术学院教授邵彦表示:“第一个引首是邢侗(注:与董其昌、米万钟、张瑞图并称“晚明四大家”)写的‘壧(音yán读“岩”,意思古同“岩”)壑奇姿’,还有一个引首,是黄汝亨(注:杰出的位书法家、文学家)写的“五岳片云”。这两个引首对于理解《十面灵璧图卷》同样重要,表达了不同方面的含义。”

“壧壑奇姿”是什么意思?邵彦说:“意思是,假山代真山,赏石代巨壑。这个石头放在庭院里,摆在案头,甚至放在掌中把玩,是玩石头吗?不是。观赏石头的功能已经代表了跋山涉水身临其境到真山水当中去呼吸日月精华,去求取正道。而‘五岳片云’则是与道教山水表现直接相关,是传统文化的显示和深化。”

明代画家张鼐曾回忆过当年众人一起在米家赏石的情景。这套灵石图开始只有八面,杨嗣昌(注:晚明重臣)提议应当画十面,龙膺(注:著名戏剧家,能文能武)则为之题名曰:非非石。正像古时文人雅集常有的那样,此名一出,便赢得满座嗟叹,认为贴切之至。

米万钟从非非石里看到了锥戟钩剑、古雪冻泉、出浴的西施、起舞的飞燕……这些是灵石之形;董其昌从中看到了水之蜿蜒、金之锋锐、木之郁秀、土之起伏,则可谓灵石之神。但实际上,此石非钩非剑、非雪非泉、非水非金、非木非土;就像麒麟和龙一样,虽然似牛似鹿、似蛇似虎,却又非牛非鹿、非蛇非虎;而恰恰是这种似是而非,使这两种动物成为人们心中的灵兽。也是出于同样的原因,包罗众相而不拘一形的非非石获得了极高的赞誉,成为米氏藏石中的镇馆之宝。

著名艺术家徐累认为,从某种意义上来说,400多年前的《十面灵璧图卷》其实是一件“现代作品”。这幅作品不是平面推进,而是像把摄像机,人扛着摄像机进去拍是纵深的,一帧一帧拍,石随人转,上下左右前后游走,有点儿像“三维”视角,是晚明的“立体主义”。

此外,作为灵璧石中的上品,这尊非非石在音效方面也有其独到之处,大小九个峰头,“各具一响,扣则八音迭奏”,与奇异的姿态结合,使观者得以尽享耳目之欢。

也就是说,除中国传统绘画笔墨外,《十面灵璧图卷》又参以几何原理、音律节奏、五行之说,可谓奇作。这种绘画技术,因此,成为明代绘画中“前卫创新”的代表,备受推崇。

非非石如今已不知流落何处,幸有这件《十面灵璧图》为其写照传神,使今人仍能借以体味米家藏石的精奇。

画作背后的故事

《十面灵璧图卷》不仅画法奇特,这幅画的由来也有一个故事。收藏这块奇石的米万钟本人是明代书画大家,不过,他最为人们熟知的是建造了位于北京海淀的那座著名的勺园。

之所以称其为勺园,即取“海淀一勺”之意。今天的学者考证,当时的勺园占地约百亩,一望尽水,复以长堤、幽亭、虹桥相映衬,有江南水乡之趣,是明末北京最著名的私家园林之一。不幸的是,勺园在明末清初的战乱中被毁。

到清代,勺园旧地重建了一座建筑。乾隆以来成为官员赴圆明园途中歇息的场所,英国特使马嘎尔尼朝见清帝时也曾驻此。如今,勺园故址已成为北京大学的一部分。

而勺园曾经的主人米万钟以“好石”著称,文献记载通常将米万钟的“石癖”引向他的先祖米芾。米芾号襄阳居士,世称“米南宫”,性格诙谐古怪,写文章爱独出心裁,做事情荒诞不经,常被人们传为笑谈。

米芾最著名的几个故事都与石头有关。一次是他担任无为州监军时,在衙署内看到一块怪石,众人都觉得“状奇丑”,米芾却大喜过望,立即换上官服,对着丑石跪拜,尊称其为“石丈”,后来他竟因这种放诞之举被罢官。另一次他得到一块山形砚台,据传是南唐后主李煜之物,每逢天阴欲雨砚内便润泽生津,滴少许水入内,十几天都不会干涸,米芾如获至宝,一连三夜都抱着砚台入眠,并创作了书法名作《研山铭》。

米万钟对米芾推崇有加,为人行事都效仿这位先祖。《六合县志》说他“有石癖,似南宫,其书画亦妙绝一时”。对米万钟描写最生动的是王思任的《米太仆家传》,作为知交好友,王思任形容他说:“能琴能弈,能握槊,能蹴丸,能剑,能谜隐、谑谐、打冷哨、绰沁趣,能审音顾曲,能别白博古图,而其大要,笃好者在石。”晚明流行的玩意,米万钟几乎无一不擅,而他最钟情之物则在于石。

米万钟早年在各地任官时便以“好石”闻名,以至同僚调侃他“米公弄石如弄丸,十年改邑不改官”,他玩石耗费了太多精力,十年来移官多处,却一直未能升迁。

万历三十六年(1608年),米万钟调任南京六合县令,仍不改初心,热衷于搜集当地的雨花石,并高价求购。在他的倡导带动下,雨花石日益流行,甚至昂贵到“寸许石子,索价每以两计”的程度。

米万钟对石头的痴迷,在一块房山石上表现得最淋漓尽致。这是一块北太湖石,长三丈,广七尺,昂首跂足,色润声清,米万钟在北京房山找到后希望将其运到勺园。他雇了2辆车,10匹马,上百名民夫,花了7天时间才将石头拉出山,又运了5天,只走到良乡。人疲财尽,无奈之下他只好就近找块田地放置巨石,在周围筑起垣墙和房屋,派人像守护祖坟一样看守。每年米氏都要前去拜望。100多年后,乾隆帝凭借皇家之力才将此石运到清漪园,即今天颐和园里著名的青芝岫。

在米万钟的藏石中,灵璧石是很重要的一种。万历戊申年,他于南京六合县任职时得到一方灵璧石,此石造型雄奇,面面可观,兼具五行之美,峥嵘嵯峨,有三山五岳气象。米万钟欣喜不已,乃延请好友画家吴彬为石造像,是为本卷创作缘起。

而在米万钟收藏的灵璧石中,非非石虽然高仅一尺八寸,从尺度看只算中等,却有其不可动摇的地位。此石的特异之处在于面面皆奇。吴彬的画题名为《十面灵璧图》,全方位地表现此石,正是为了突出非非石的非凡之处——这是一块万中无一的全美灵璧石。

“遍索四天下题呼”

“遍索四天下题呼”

《十面灵璧图卷》画成后,米万钟还走信千里之外,请当时的画坛领袖董其昌、陈继儒、李维祯,以及致仕回乡的前内阁首辅叶向高等好友为此画题写跋文。

万历三十八年(1610年)春,董其昌收到一件从北京寄来的手卷,随图附有一封书信,请他为这件手卷题词。当时董其昌已是画坛领袖,每日登门索求书画、邀请品鉴者络绎不绝,但他却对这件手卷格外看重。

此卷来自与他有“南董北米”之称的米万钟。在晚明“尚奇”的世风中,米万钟堪称“奇士中的奇士”,他如此郑重地寄来手卷索求题词,博观如董其昌,也按捺不住好奇,期待一睹为快。

手卷缓缓展开,画的是一块灵璧石。图右有米万钟的题跋:“此石之前正面也……”手卷向左伸展,露出第二跋:“此石之后正面也……”继续向左,又有第三跋:“此石左正面也……”

董其昌愈展愈奇,啧啧称叹。整件手卷完全展开后,共出现十幅图和十段题跋,分别从十个角度描绘了同一块灵璧石,每幅右边都有米万钟的解说。董其昌揽卷不禁莞尔,他自然知悉米万钟的用意。

董其昌在卷后题道:“吴文仲(吴彬)为米仲诏画所藏石一卷,仲诏(注:米万钟字仲诏)走信三千里视余。余为定名曰:此洞天灵焰也。盖文仲以孙知微画火法,为此石传写神照。而其蜿蜒垂垂者当作水观,剑锋斩截者当作金观,孤起林立者当作木观,坡陀平夷者当作土观。宋邵氏以石与金木水火土而六,谓石具五行之秀也。仲诏所藏有之矣。”

米万钟既然绘图十面,董其昌便以五行对之:图中的皴(音cūn读“村”,皴法是中国画技法名,是表现山石﹑峰峦和树身表皮的脉络纹理的画法)法筋脉如火,姿态蜿蜒似水,石脊挺拔类金,群峰林立肖木,坡陀起伏若土。以五行之秀对十面之奇,既工整又新雅。

董其昌并非唯一一位被邀请为图品题的人,陈继儒、李日华、李维桢、叶向高等众多名士都收到了邀请,正如王思任在《米太仆家传》中所说,米万钟请吴彬绘成此图后,“遍索四天下题呼”。

戏曲、散曲作家李日华题云:“冰碾浪痕,风骞云叶;泗水之滨,磨砻沙雪……”灵璧石最早登上历史舞台,是作为古徐州的贡品,《尚书·禹贡》称其为“泗滨浮磬”,李日华引用的正是这重古义。

文学家、书画家陈继儒题云:“米元章相石法,曰秀、曰皱、曰瘦、曰透。今仲诏所藏灵璧,更有出四法外者。虽百方穷态,十面取姿,图与记,仅得仿佛耳。”

至今通过这些题词,仍可想象米万钟的一图一石在士林激起的层层涟漪,堪称当时文化界的一桩盛事。

入清后,《十面灵璧图卷》秘藏百年,卷后清朝贵族萨迎阿题词显示,该作曾被赠其婿山东巡抚爱山。但从此之后,中国进入长期的战乱与动荡,《十面灵璧图》画在何处,为谁所藏,从此再无消息。

1989年12月,《十面灵璧图卷》突然现身在纽约苏富比拍卖中,并以121万美元的天价成交,成为苏富比拍卖成立以来首次打破中国书画超越百万美元的成交纪录,被美国收藏家兹夫伉俪所珍藏。

31年后,2020年10月18日晚,《十面灵璧图卷》再次现身拍场,再一次刷新纪录。

(参考资料:付裕,《<十面灵璧图卷>背后的明代赏石风潮》;黄晓、贾珺,《吴彬<十面灵璧图卷>与米万钟非非石研究》;吕晓,《吴彬、米万钟“勺园图”初探——兼谈吴彬与米万钟的交往》;范长江,《十面如一奇幻绝伦 灵璧不朽宇宙大观——从吴彬<十面灵璧图卷>说开去》;宋宇晟,《<十面灵璧图卷>贵在哪》等。)