中国古典诗词的艺苑中,有的诗词看起来似乎违反常理,让人觉得很荒唐,例如六朝诗人王籍的《入若耶溪》中说“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,蝉的噪声怎么会使林间更加寂静呢?同样的,鸟叫会使山间更加幽静,乍看起来也使人难以理解。

王籍的“蝉噪”二句体现的是生活中的辩证法:单调的钟摆声会反衬午夜的寂静;人痛苦到极点会狂笑,高兴到极点则会哭泣。王籍在这里采用的正是反衬中的以动衬静之法:蝉有个特性,只要有人走近,它就不会鸣叫,那么,蝉叫声越高、越久,不正说明林间寂静无人吗?无人的林间自然是幽寂的。下句“鸟鸣山更幽”再次强调了这一点,这里体现的正是诗歌的荒诞美。

也正因为如此,王籍的这两句诗受到后人的高度赞扬,据颜之推的《颜氏家训•文章》篇记载,当时的一些著名人物对这两句都推崇备至:“简文吟咏不能忘之,孝元讽味以为不可复得,至《怀旧志》载于籍传”。这两句诗对唐人也有很大的启迪作用:孟浩然的“荷风送香气,竹露滴清响”(《夏日南亭怀辛大》);王维“倚仗柴门外,临风听暮蝉”(《辋川闲居赠裴秀才迪》);杜甫“春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽”(《题张氏隐居二首》);韦应物“日落群山阴,天秋百泉响”(《蓝岭精舍》)等,皆是以各种声响来反衬静谧,也皆是从荒诞中体现美感。

(据《中国古典诗词的美感与表达》陈友冰/文)

【大咖读什么】

读书,应该对自己狠一点儿

这年头,读完一本书可难了,尤其是比较严肃的书,或者说“难读”的书。就像我书架上那两大本《四库全书总目提要》,是大概12年前买的。旁边还有两大本余嘉锡的《四库提要辨证》,也是同时期买的,当时应该是认为交叉着看,收获会更大。

这4大本书在书架上历经了12个寒暑,却从未得到我的青睐,妥妥地成了家里的装饰。为啥呢?太难读了。要看这样的书,得凝神聚气,得不停思考,太累。而手边就有手机,上上网、聊聊天、看看视频、听听音乐,不比啃这些大部头轻松?哪怕不干别的,只是阅读,也有更轻松的替代品。比如,看杨宽的《战国史》,哪有看《芈月传》过瘾?读孟森的《明史讲义》,哪有读《明朝那些事儿》好玩?

久而久之,我们逐渐被轻松阅读所征服,离“攻读”、“苦读”渐行渐远。我们越来越不想去了解事实,去接近真相,去探求真理,而是寄希望于别人嚼过一遍馒头再喂给我们。

读书,应该对自己狠一点儿,多读些难读的书。这对于提高自身有切实的帮助,就好像学武术,压腿很疼,想逃避疼痛?那就学不好武术;就好像吃饭,薯条汉堡是可口,但没营养。

当然,难读的书不一定就是好书,而好书也不一定是难读的书。不过,大部分有深度的书,需要下一番功夫。

有人可能会说,很多大家写的小书,也很轻松啊,那些科普读物,就很好懂啊。不错,这就好像是吃压缩饼干,能快速便捷地直达问题的核心,解决最迫切的问题,但是舍弃了缜密的论证、博引的事例、特色的修辞,把牛肉风干再吃,味道、营养总会流失不少。

为什么不直接阅读原典、经典呢?觉得高山仰止、难以接近?这是一种小马过河式的担心,不自己试试,怎么知道不能蹚过那条河?还是试试吧,万一能看完呢?

自己翻越的高山,自己渡过的激流,自己看到的风景,都将成为自己身心有机的组成部分,成为一辈子跟随的体验和财富,别人拿不走,自己甩不掉,多好啊。

(据《人民日报》 熊建/文)作者为《人民日报》记者

【好书一起读】

白岩松:和青年人聊未来

白岩松:和青年人聊未来

非985、211大学的学生该如何面对社会?他们或许面临着更多的迷茫与孤独,但是面对着优质的教育资源向重点大学倾斜,社会给予的负面评价,使得这些孩子们对自己的未来戴上了有色眼镜。

全国政协委员、资深媒体人白岩松,曾深入非重点大学与那里的学子沟通,他发现这些学生,大多失去了青春该有的自信,每当谈到未来时,在迷茫之外还有着深深的自卑。似乎觉得他们是犯了什么错误,才来到这个学校,随着高考的失利,他们的人生也是失败的。

这些恰恰容易被全社会忽略。我们将资源投入到那些重点高校,在努力地增加重点高校的平均水平。然而,未来社会,无论是乡间的基层单位,还是一二线城市的普通员工,大多都是这些来自非重点高校的学生们,他们构成了未来中国建设的重要力量,所以这批学生更需要被社会所重视,不至于让他们怀着自卑与自责走向社会,灰暗地面对自己的未来。

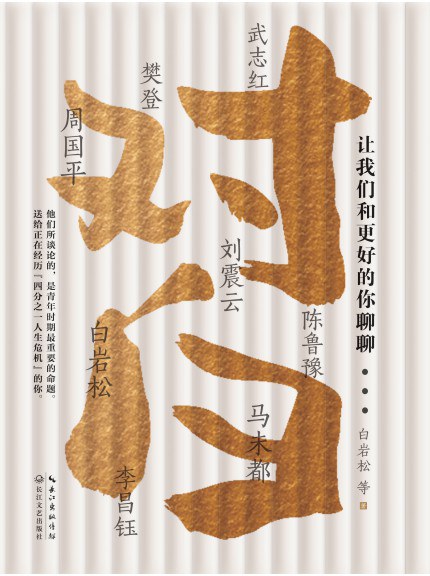

有了这个念想,再加上周边力量的凝聚,便有了由白岩松发起的文化演讲类节目《对白》,而这本《对白:让我们和更好的你聊聊》脱胎于《对白》节目,集结了第一季白岩松、马未都、周国平、刘震云、陈鲁豫、李昌钰、武志红、樊登八人的演讲实录。分别深入各种非重点大学,将众位作者的人生智慧,以及青春往事讲给学生们听。新媒体、读书、人生的意义、选择的难题、语言与交流等等话题,在交流与沟通中,各位作者也将自己积累的经验与答案向同学们坦诚以告。

每位作者的青春有着不同的困惑,在书中的只言片语中,30后的李昌钰、40后的周国平、50后的马未都、60后的白岩松,他们每个人的成长都经历着不同的时代特点,他们希望自己的经历与过往能够为这些非重点大学的学子们产生影响。

书中每个作者的经历就像一座宝库,尤其是那些青春往事,在“四分之一人生危机”这个概念下,我们可以看到面对青春、孤独与迷茫时这些名人都是如何面对人生危机的。毕竟这些作者不能跑遍全国非重点大学,所以便希望节目的播出、图书的出版,可以将书中的智慧传播给更多的人,如果准确形容这本书的话,可以说这不是一本知识书,而是一本智慧书。

(据《北京晚报》 杨意/文)